沈建忠院士團隊在植物天然產物抗菌研究上取得重要進展

5月27日,中國農業大學動物醫學院沈建忠院士團隊在Advanced Science發表題為“Plant natural flavonoids against multidrug resistant pathogens”的研究論文。該研究發現天然藥用植物是新型化合物的重要來源,揭示85種黃酮類化合物的異戊烯基修飾可提高與細菌內膜磷脂酰甘油(PG)的親和力,進一步豐富了PG配體的分子骨架結構,拓展了新型抗菌藥物研發方向,為治療多重耐藥菌感染提供了新策略(http://doi.org/10.1002/advs.202100749)

天下苦耐藥久矣!我國是細菌耐藥性最嚴重的國家之一,采取措施積極防控是國家的重大戰略需求。開發新型抗菌藥物仍是治療耐藥性病原菌感染的最有效途徑,但是新型抗菌藥物研發的核心產品和技術被牢牢掌握在歐美的少數國家。發現原創性抗菌靶標及配體,開展基于靶標的分子合理設計,是破解動物專用抗菌藥物創制“卡脖子”難題的關鍵。圍繞抗菌新靶點的發現這一當前全球的研究熱點與難點,沈院士團隊前期研究發現細菌內膜固有的PG是理想的抗菌新靶點,設計并合成了靶向PG的親水型先導化合物SLAP-S25(Nature Microbiology,2020)及疏水型聚集誘導發光分子TPBs(Advanced Science,2021),為抗菌活性分子篩選和新型抗菌藥物開發提供了新思路。

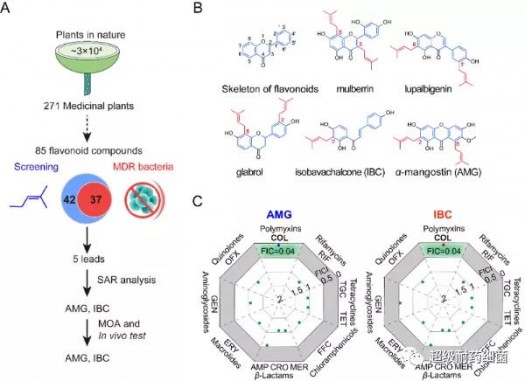

傳統的天然藥用植物研究過程中存在化合物成分不清、作用機制不明等關鍵科學問題,如何實現從“妙手偶得”到現代藥物研發“合理設計”的巨大轉變,加速新型抗菌藥物研發迫在眉睫。團隊采用化學生態學原理結合中醫經典理論對抗感染性疾病的長期實踐總結,從傳統中草藥里挖掘天然生物防御分子,篩選中藥資源寶庫中新型抗耐藥菌感染的天然藥用分子,為中草藥作為保障減抗替抗政策順利實施提供科學依據和化合物基礎。基于前期研究發現并確證的抗菌新靶點PG,建立了熱動力學模型輔助的藥物分子設計方法,以植物中富含的黃酮類化合物為母核結構(骨架為C6-C3-C6),通過構效關系分析深入研究具有膜靶向作用的異戊烯基修飾對抗菌活性的影響,獲得多種黃酮類抗菌先導化合物。

圖1. AMG及IBC對革蘭陽性菌的抗菌活性及恢復革蘭陰性菌對多黏菌素的敏感性

在本研究中,團隊篩選出具有良好抗菌效果的異戊烯基化黃酮化合物,如α-倒捻子素(AMG)和異補骨脂查爾酮(IBC)。AMG及IBC不僅對甲氧西林耐藥金黃色葡萄球菌(MRSA)和萬古霉素耐藥腸球菌(VRE)具有優異的抗菌效果,而且可恢復多重耐藥革蘭陰性菌對多黏菌素的敏感性。通過構效關系分析揭示,往往具有兩個異戊烯基,特別是C8、C6、C3和C3’位異戊烯基對黃酮化合物發揮抗菌活性至關重要。

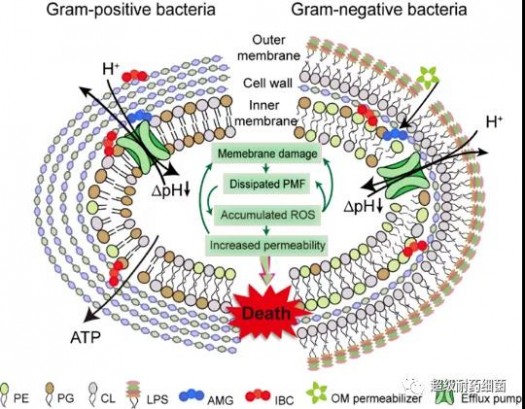

圖2. AMG及IBC通過干擾細菌膜發揮抗菌活性

機制研究表明,AMG及IBC呈現快速的殺菌效果且不易產生耐藥性,能在10分鐘內殺滅細菌。AMG及IBC作用后,細菌細胞膜的通透性明顯增加。對細菌細胞壁和細胞膜成分進行靶點篩選,發現AMG及IBC均可與PG高度親和。值得注意的是,當革蘭陰性菌外膜的LPS發生缺陷時,均可被AMG或IBC滅活,印證了帶有異戊烯基的黃酮化合物靶向細菌內膜的假設。為了進一步解析AMG及IBC的潛在抗菌機制,團隊重點探討了其對細菌膜功能的影響。AMG及IBC處理后,細菌內膜流動性顯著下降,細菌質子動力勢(PMF)耗散,胞內ATP水平也發生相應變化。此外,IBC的活性依賴于細胞內ROS的積累進而加重膜損傷,但AMG呈現非ROS依賴的抗菌活性。

AMG及IBC在體內外多種感染模型中,包括傷口感染模型、VRE腸道定殖模型、肉腐敗模型及消毒模型均表現優異的抗菌效果。研究結果揭示了黃酮類化合物具有多靶點特性,可以通過不同的殺菌機制靶向細菌質膜對抗耐藥病原菌。因此,天然植物可以作為挖掘新型抗菌分子的資源寶庫,拓展了新型抗菌藥物篩選的來源,為治療多重耐藥菌感染提供了新策略。

圖3. AMG/IBC抗菌機制示意圖

該結果與團隊前期研究共同表明細菌內膜固有的磷脂酰甘油可作為抗菌新靶點,并基于熱動力學模型輔助的藥物分子設計方法獲得了3類骨架結構不同的抗菌先導化合物,豐富了抗菌藥源分子庫,為新藥創制奠定化合物基礎,為從抗菌新靶點和藥源分子發現的源頭提升藥物創制水平提供理論基礎和技術支持。

中國農大動物醫學院博士后宋玫蓉、李婷婷和博士生劉穎為共同第一作者,沈建忠院士和朱奎教授為共同通訊作者。本研究獲得了國家重點研發計劃、國家自然科學基金和博士后創新人才支持計劃等項目資助。

一周熱點

- 2021-06-07截至2021年6月4日當周國際糧油期貨漲跌一覽表

- 2021-06-072021年第21周美國大豆壓榨利潤比去年同期高出153%

- 2021-06-07交易所:截至6月2日,阿根廷玉米收獲完成34.1%

- 2021-06-07交易所:截至6月2日,阿根廷大豆收獲完成96.6%

- 2021-06-07截至5月30日,歐盟2020/21年度大豆進口量為1384萬噸

- 2021-06-07美國對華大豆出口最新統計:對華銷售總量同比增長1.39倍

- 2021-06-07截至5月27日當周,中國買入1萬噸美國新豆

- 2021-06-07美國農業氣象預報:未來一周美國中西部北部地區炎熱少雨

- 2021-06-07IHS Markit預計2020/21年度巴西玉米產量僅為8800萬噸

- 2021-06-07南美大豆市場一周聚焦:雷亞爾走強,巴西大豆價格略微下跌