冷應激:動物暴露于寒冷環境時表現出的一種功能失調和防御反應。在暴露于極冷溫度時,動物必須通過自身的身體調節產生更多的代謝熱來維持其核心溫度。

由于遺傳選擇,現代奶牛具有較高的代謝活性,特別是在哺乳期間。因此通常已知它們更耐低溫,并且具有相對較低的熱中性區,范圍為5至20°C(NASEM, 2021)。

內保溫(TI):皮下脂肪的數量和皮膚的厚度是決定T的主要因素:蒸發損失、呼吸損失

環境溫度(AT):環境溫度是奶牛應激力評估的基礎因素之一。

溫濕指數(THI):將環境溫度和環境濕度綜合起來進行描述的指標。

風寒溫度(WCT):綜合考慮環境溫度和風速共同作用下,對動物或人體產生寒冷應激的指標。

綜合氣候指數(CCI):定義了環境氣候條件,結合了氣溫、相對濕度、太陽輻射和風速。

二、冷應激對奶牛代謝及生理功能的影響

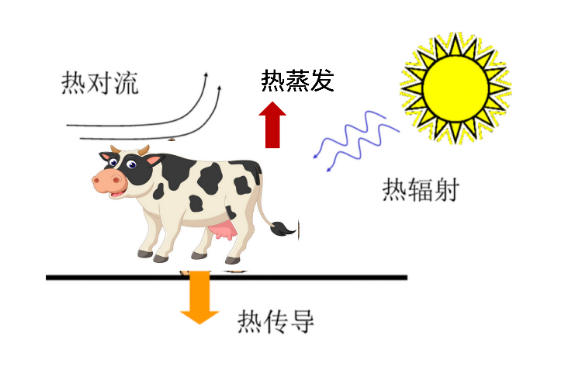

1、熱損失:散失熱量的主要方式有四種:蒸發、傳導、輻射、對流

(圖片來自網絡)

胃腸道運動、瘤胃和全胃飼料通過率、瘤胃液體通過率、基礎代謝率、全身耗氧量、心輸出量、循環腎上腺素、皮質醇和生長激素水平、脂肪分解增加糖異生和糖原分解增加了肝臟葡萄糖輸出,增加了肝臟對葡萄糖前體(丙酸、甘油)的攝取。

瘤胃體積、日糧干物質消化率、胰島素對葡萄糖輸注的反應、皮膚、耳朵、腿和其他四肢的溫度、脂肪分解增加糖異生和糖原分解增加了肝臟葡萄糖輸出,增加了肝臟對葡萄糖前體(丙酸、甘油)的攝取。

-

在整個哺乳期,冷應激導致的產奶量損失8%左右。

-

乳牛和肉牛的死亡率與THI呈u型關系。表明低于低溫閾值和高于高溫閾值的死亡率增加。在低溫閾值以下,THI每降低1°C,奶牛的死亡風險升高約5%。

-

隨著年齡的增長,由于毛發厚度和長度、皮膚厚度和皮下脂肪儲存的增加,臨界溫度下降。在同等體重下,環境溫度越低,維持營養所需的能量越高。

幼畜的體溫調節并不像成年動物那樣成熟,寒冷的環境溫度會對犢牛的健康和生存產生一些負面影響。犢牛出生時的生理狀態是導致新生犢牛衰弱和圍產期死亡的因素。

措施:

-

出生后立即開始用初乳喂養

-

干燥和深層墊層

-

加熱燈

-

夾克,毯子或外套

-

額外的飼料供應

- 提高營養水平

成年奶牛:

-

優化飼養環境

-

(蹄病、呼吸道疾病等)預防疾病發生

-

提高繁殖性能(冬配秋生,夏配春生)

-

調整飼料配方

-

泌乳奶牛回到寒冷環境之前,保持乳房干燥,防止凍乳發生

-

使用含有潤膚劑的專用浸膏

-

妊娠奶牛圈內保證清潔無結冰,防止摔倒、爭斗引發的機械性流產

(圖片來自網絡)

五、總結

冷應激對奶牛的代謝、健康和生產性能均有顯著影響。寒冷環境不僅增加了奶牛的熱量消耗,還會導致產奶量下降、采食量增加以及健康受到挑戰。因此,在寒冷季節,采取科學合理的飼養管理措施,及時應對冷應激的挑戰,對于保障奶牛健康、提高生產性能至關重要,可以有效緩解冷應激帶來的負面影響,確保奶牛的健康與高效生產。

內容來源:

中國農業大學動物醫學院團隊

1.Research and application of a new multilevel fuzzy comprehensive evaluation method for cold stress in dairy cows.

2.Modeling the effect of ambient temperature on reticulorumen temperature, and drinking and eating behaviors of late-lactation dairy cows during colder seasons.

3.Quantifying the influence of ambient temperature on dairy and beef cattle mortality in France from a time-series analysis.