如何構建企業全面改善機制?

導讀:一些企業在推行精益管理1—2年后會步入一個緩慢期,甚至停滯不前。發現員工對改善的積極性不高,持續改善難以建立。問題發生時總還是幾位管理者充當一線救火隊長,這些現象值得企業管理者去深思:為何自己的企業總是處于“忙、茫、盲”的狀態,而優秀的企業卻是有條理的在運轉。

現筆者結合多年的企業管理輔導經驗,綜合一些優秀企業的經驗與大家探討如何用全面改善的機制去推動企業的持續改善與解決問題能力的提升。

解決問題能力的層次

不同優秀企業的競爭核心或許會有所不同,但任何一家優秀企業共有的特性必定是具備超強解決問題的能力。對于解決問題的能力可用三個層次區分。

第一個層次:治標不治本。當問題出現時,臨時性針對該問題進行處理,解決問題的人員是以問題發生部門為主,以解決單個事件為目的,典型的事后救火,頭痛醫頭,這次的問題解決了,但同類的問題依然反復發生。

第二個層次:治標并治本。當問題出現時,召集相關人員、能較全方面分析問題并引入不同部門人員的智慧深層次解決問題,并在解決問題后用新的標準、制度把可能會發生的同類問題加以預防。

第三個層次:把問題消除于萌芽中。企業營運與發展中隱藏著一些深層次或較重要的問題,這些問題大的能影響到企業的競爭力,小的會制約企業運作的順暢性。企業具備暴露問題的能力,提前把企業隱藏的問題發掘出來,把問題解決于萌芽中,令企業始終保持領先的水平。

問題的種類與相應改善機制

管理者的主要職責是維護現狀、解決問題、尋找提升,但作為一家企業而言,如果企業問題的解決與企業的提升僅靠幾名或某小群體人員,那解決問題的效果或企業進步的空間將是有限的。結合上述解決問題能力的三個層次與企業中問題的不同特性,企業需要建立一種能覆蓋到企業不同層次、不同級別、不同人員的問題解決方法,該方法可稱為企業全面改善機制,這種全面改善機制大致可由三種不同解決問題的方法構成。

第一類:企業層面改善機制。在企業發展的過程中,市場環境與全行業在不斷發生著變化,企業今天的優勢不代表著明天仍然可以領先,企業如果不能趕在環境發生變化之前就做出改變,那該企業的發展必是隱藏著巨大的風險,這種風險簡單而言就是企業的競爭力。更高的效率、更高的品質、更短的交期、更低的成本永遠都是企業(特別是制造型企業)重要的核心競爭力。但如何做到令企業的PQCDSM在不斷提高呢?優秀的企業通常都采用定期審核機制,通過從行業對標、發展需求、經營特征、組織內部構成、理想狀態等方面評審企業整體、各部門、各環節。把企業的薄弱之處,影響到企業競爭力的問題暴露出來。形成企業層面的年度改善計劃,把問題通過具體的改善課題去完成,由專人負責跟進,最高管理層負責,通過這種企業層面的改善機制及時把握企業潛在的問題,焦點式的解決企業中的重大問題,保持企業的競爭力。一般該機制實施的步驟或特征如下:

一)圍繞企業核心業務與發展需求設定評價方式

二)定期(通常一年或半年一次)開展企業評審

三)根據每次的評審結果制定年度改善計劃與改善課題

四)企業的管理層需要參與改善的推進與管控

五)循環進行診斷評價以具體的改善目標驅動企業的提升

六)年度改善計劃實施后需每月度或季度進行總結與修正

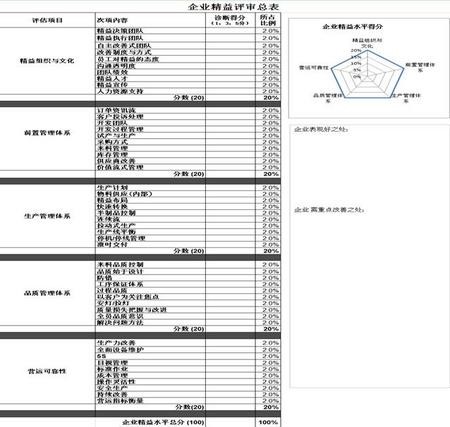

例如筆者為某集團使用企業定期評審機制,從企業精益架構與文化、前置管理體系(含業務、研發、采購、倉儲)、生產管理體系、品質管理體系、營運可靠性五大方面每半年對其各二級工廠進行評審,從集團層面推動工廠重要問題的解決與改善,各工廠根據評審發現的問題制定詳細的年度改善計劃與改善課題,保持工廠的改善持續進行,集團則定期對每家工廠改善進度與成效進行管控。

第二類:異常問題處理機制。企業日常營運過程中常會出現一些突發問題,該類問題影響生產正常運作或造成一定損失。例如設備故障、產品不良、缺料造成停線、安全事故等。對此類問題應設計一種能快速解決問題的方法,并令其規范化、制度化,該方法通常稱為異常問題處理機制。好的異常問題處理機制應能令到問題解決可以“即時性、參與性、效果性”,在設定該機制時需要留意:

一)營造一個員工敢于暴露問題的氛圍

二)問題的出現要做到容易目視化

三)問題發生能做到即時判斷出嚴重度

四)明確不同類型問題參與解決的人員

五)解決問題要在現場(注重現場)

六)要以快速、全面、深入解決問題為目標

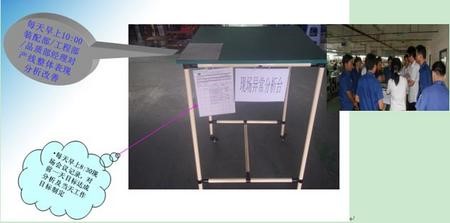

做到發生問題時相關管理人員能及時趕到現場,集共同的智慧解決問題,快速恢復正常運作,并徹底研究問題的真因。例如某企業在生產車間設立流動問題解決臺。不同部門的管理人員(生產、IE、品質)組成管理小團隊定期(2小時)一共對現場進行巡視,并在規定的時間總結每天生產的表現與分析改善空間;或當車間發生問題時,該管理團隊需要一起到現場即時解決,如果某些問題較大,不能在短時間做到徹底解決,則把該問題納入第一類機制中,用改善課題的方式跟進,確保每個問題最終能真正做到務實與有效解決。

第三類:自主改善機制。企業日常中也會發現一些小問題,例如現場5S、工位勞動強度大、某工段流程不合理等,這類問題對生產運作影響的相對較小、不會造成生產停頓,只存在一定班組中。這類問題要倡導由員工或基層管理人員自行解決,這就是常說的自主管理或自主改善。對于自主管理還可以圍繞著車間的P、Q、C、D、S、M設定簡單的現場問題診斷表,引導基層班組對所工作的區域進行問題的識別,通過把一些改善任務交由班組自主進行,使得企業最基層的班組也能有計劃、有目標對現場進行改善。

另外,企業大大小小的問題,甚至個別較大的改善點可能經過上述二層機制還會存在遺漏。可通過全員改善提案制度來鼓勵員工的參與,創立一個普通員工也能提出問題與建議的渠道,用全員的眼光去發現企業的問題,用全員的智慧去解決企業的問題。對于全員改善提案制度亦可加入一些引導的方式帶動員工改善熱情,例如每月可在廠區(或車間)公布“XX問題改善建議征求”,用具體的問題引發員工思維與積極性。

一周熱點

- 2022-12-14大北農國際集團總裁宋維平老師出席聯合國糧農組織(FAO) 首屆“可持續種子系統管理”圓桌論壇并做報告

- 2022-12-14巴西大豆收成創紀錄 2022/23年度市場將供應過剩

- 2022-12-14生豬期現雙雙“跳水”!市場情緒跌至冰點后何時迎來反彈?

- 2022-12-14俄羅斯上調未來一周的小麥、大麥以及玉米出口關稅

- 2022-12-14疫情防控政策優化 玉米期價拐點漸現

- 2022-12-13國家肉類加工產業科技創新聯盟成立

- 2022-12-13邵博士到五常調研指導工作

- 2022-12-132022年11月陜西省飼料生產情況

- 2022-12-132022年上市豬企累計出欄生豬超1.1億頭 還有千萬頭“仍在路上”

- 2022-12-09防控調整后,豬價、糧價全面大變!接下來,會是什么行情?