這段時間,最火的綜藝莫過于《乘風破浪的姐姐》,年齡在30歲以上,是參加節目的女明星唯一的共同點。這群姐姐中,有的履歷輝煌,卻想要證明自己擁有的不止過往;有的長期追求業務精進,卻遭遇“不紅”的質疑;還有的在步入30歲后,陷入不上不下的焦慮,她們渴望改變,尋求突破,不甘平庸,像極了30+職場女性最真實的狀態。

對女性而言,想要在職場乘風破浪,可以從跳出思維陷阱開始,一點點做出改變。

作 者 | Sally Helgesen and Marshall Goldsmith

編 譯 | 周 琪

在熱播綜藝《乘風破浪的姐姐中》,評委杜華的一句話道出了無數職場女性的心聲。

30+女性的焦慮來源很多,職場受阻、被催婚/催生/二胎,“年齡優勢不再”成了逃不開的詛咒,似乎女性一旦步入30歲,身上就加綁了N多個定時炸彈。

這個時代對女性要求太多,卻尚未懂得欣賞成熟女性的美。盡管男女平等的原則已經被強調爛了,但家庭、事業、個人行為、甚至是職場性別歧視,種種因素使得女性與大部分的高層職位無緣,更容易遭遇天花板效應。

有研究表明,在考慮晉升人選時,考察女性依據的是她們當下的表現,考察男性,依據的卻是他們未來的可能性,換句話說,男性獲得升職的標準相對更松。類似的客觀狀況一時半會很難改變。

對女性而言,想要在職場乘風破浪,可以從跳出思維陷阱開始,一點點做出改變。

01

思維陷阱1:我的習慣=我的性格=我本人

最近聽一位姐姐抱怨,“對手頭的工作已經很倦怠了,很想裸辭,無奈家里沒人支持”,這是典型的“被困在原地”的感覺:心目中有一個理想的狀態,但要實現起來障礙重重,受到各種限制,對現狀又感到麻木,不但周圍人看不到你的價值,連自己都無法從工作中獲得成就感。

被困住,其實是可能性的喪失。這有可能是源自他人的刻意打壓,但也有可能是你用“習慣”把自己牢牢困住了。

通過一遍遍重復行為,我們養成習慣,時間久了,“習慣”和“個性”之間的界限會消失,一些我們堅信的“個性使然”,很可能只是難以甩開的習慣。

打個比方,新啟動的項目需要選一位負責人,你很想試試,但因為不喜歡當著眾人的面說話,最終錯失良機。事后,你可能會這樣安慰自己:“就像面對老師提問,我從不舉手發言,性格決定命運”。

聽起來沒毛病,但正是這種自我合理化把我們變成了“習慣的奴隸”。

不喜歡當眾表達是從小養成的習慣,如果追究這個習慣是怎么養成的,可能是因為膽怯,也可能是因為不屑。作為一個好學生,“低調”可以是加分項,畢竟考場見分曉,換到職場,則未必行得通。要是僅僅依據習慣就認定自己屬于那種“不喜歡當眾表達的人”,無異于被習慣束縛住手腳,限制了乘風破浪的可能性。

習慣并非基因自帶,也決定不了我們是誰,它更像是我們在面對艱難選擇時,一次次躲進的避難所,那里熟悉、安全,找起來不費力氣,直到,被困住而不自知。

02

思維陷阱2:我低調,我高尚

職場中,女性普遍低調。她們像精密的雷達般,迅速發現那些博取關注、自吹自擂的同事,投之以鄙夷的目光,“太討人嫌了,要是這么做才能升職加薪,我寧可不要”。

這里有兩個思維陷阱。一個是“非黑即白”,似乎面前只有兩條路,要么變成自己討厭的人,要么繼續當透明人;另一個是“自我滿足”,從鄙視他人中攫取道德優越感。

兩大思維陷阱共同營造出一種“在職場原地踏步,歸根結底是因為我很‘高尚’”的錯覺。高尚的我不愿走出“精神貴族”的城堡,去探索優雅的自薦的藝術。

獵頭公司發現,職業女性不喜“邀功”,這讓她們在升職和換工作的問題上吃了大虧。無論身處什么行業、什么職位,女性都需要大聲說出自己的成就,這不丟人,也不用擔心因此給人留下自私自利的印象。與其等待他人發現,不如自己為工作“上價值”,順便告訴大家,“向前一步,我已經準備好了”。

要掌握自薦的藝術,最重要的是把自己想象成一名銷售,推銷的產品是“自己”。銷售心理學告訴我們,顧客為什么愿意為一件產品買單?是產品真的獨一無二不可取代嗎?很多時候不是的,是顧客愿意相信銷售,進而把產品的選擇權放心地讓渡給信任的對象罷了。

自薦也是如此,想讓他人信服你的工作成就,前提是獲得他人對你的信任。

03

思維陷阱3:是金子總有一天會發光

說出你的愿景,這不是一句勵志雞湯,而是一條給所有女性的升級指南。

現代管理學之父彼得•德魯克有一句名言:使命陳述應該簡介而清晰,它應該適合印在T恤衫上。對女性而言,如果你明確地知道未來想實現怎樣的目標,成為怎樣的人,不要羞于啟齒,如果有必要,也可以印在上班穿的T恤上,方便周知。

為什么女性要勇于說出愿景,展示“野心”?底層邏輯是化被動為主動。女性傾向于等待他人來發掘自己的價值,相信“是金子早晚會發光”,這么做是危險的,萬一沒有人“識貨”,就容易陷入“怨天尤人”的情緒漩渦,失去對工作的歸屬感,感到被困在原地。與其把希望寄托在別人身上,不如從現在開始,告訴別人,我之所以這么努力,是為了將來可以……

愿景可以提供做事的底氣,目標感強烈的人更有自信,不打無準備之仗,在同事和領導眼中,他們是靠譜的隊友和值得尊敬的對手。

04

思維陷阱4:完美是我追求的目標

職場中,反復打磨工作中的細節,將每一個零部件做到完美的匠人精神固然值得尊敬,但遺憾的是,這種策略更適合保住飯碗,而不是向前一步。如果你的目標是爬到更高的位置,那么你需要關注的就不應該僅僅是手頭的一畝三分地。

女性傾向于認為,想獲得晉升,就要把工作完成得無可挑剔,至少是換誰都做不到自己這么好的程度。這種思維看上去很積極,卻也把你架上了一臺停不下來的跑步機,每天多跑一公里,成了你追求的所有目標。

現在,試著把目光從跑步機上的表盤移開,看看周圍的男同事們是怎么做的,他們懂得將工作完成得“剛剛好”,將“摳細節”的時間省下來用在建立人際關系等等“看得見”的地方。工作上的疏忽怠慢當然不應該提倡,但如果想爬到更高的地方,完美主義傾向同樣值得警惕,畢竟,管理者的職能是帶領團隊成員發揮各自所長,而不是事必躬親。

完美主義還會導致另一個可怕的后果,因為你在這個崗位上實在無可挑剔,領導最終“舍不得”提拔你。

英特爾公司的第22號雇員Ted Jenkins將組織中的權力來源歸為四大類,分別是專業、聯結(connections,包括可以勝任不同崗位、找到支持者等等)、領導力、職位。為了獲得最后一項權力——更高的職位,前三項最好不要有特別明顯的短板。

為什么女性更容易落入“完美主義”的陷阱?這與女性所處的環境息息相關。在男權主導的組織文化中,女性犯錯的后果通常比男性更加嚴重,這導致她們不得不更加小心翼翼。萬一被抓到把柄,她們不僅要為自己的疏漏負責,還要承擔“女性果然不適合委以重任”的針對整個女性群體的指摘。

盡管不容易,但想要真正向前一步,首先就要告別“完美主義”陷阱,接受任何工作并不總是100%可控的現實,適當冒險,學會分權,這樣做不但可以減輕日常工作的心理負擔,也有助于女性提升專業之外的綜合能力。

*****

勤勉、盡責、共情力強、樂于成就他人,我們很容易在女性身上看到這些閃光的品質,它們在很大程度上塑造了一位優秀的員工,但乘風破浪意味著走出舒適區,去挑戰更高的職位,而那些曾經成就你的,可能正在限制著你。

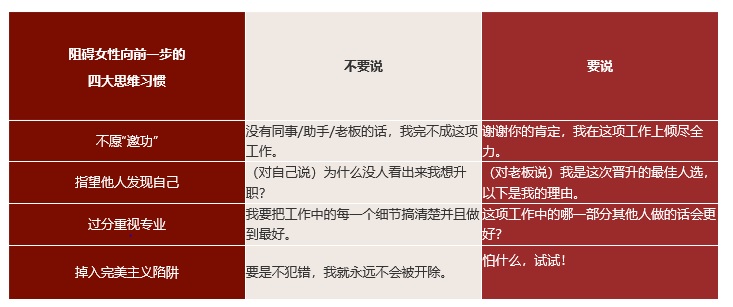

一張圖總結