有一陣子,我覺得自己快沒法工作了。每天加班到深夜,但是仔細盤算一下,好像一天下來,什么都沒干。

比如,當我靜下心認真寫文章的時候,產品經理微信我,確認一個頁面改造方案,我不得不停下來拿起手機,先回復我的建議,這樣他們的工作才得以順利進行。

但當我結束之后,轉到電腦屏幕上時,完全不記得自己的思路是什么了,情緒也不在點上,還得花費很久把注意力切換到寫作。再寫了一會兒,我們最近合作的企業又有消息了,需要提報一個新的方案,我又回過頭去跟相關的同事討論思路。

這是很長時間的工作狀態,但似乎很難改變:幾十個學員群偶爾需要我發言,一些學員會私信跟我聊他們的發展,只要我在公司,幾十位同事可能會因為各種問題來打斷我,除此而外,每天還有很多合作要談。

這還只是工作,還不提被各種資訊、信息打擾,比如我打開微博,只是想搜索一個事件,結果一堆信息撲面而來,只要稍微有一點好奇心,就會被吞沒進去。

《華為高效工作法》中引用了一組數據:

人們一般每8分鐘會收到1次打擾,每小時大約7次,或者說每天50-60次。平均每次打擾大約是5分鐘,總共每天大約4小時,也就是約50%的工作時間(按每日工作8小時計)。

其中80%(約3小時)的打擾是沒有意義或者極少有價值的。同時人被打擾后重拾起原來的思路平均需要3分鐘,總共每天大約就是2.5小時。

也就是說,每天因打擾而產生的時間損失約為5.5小時,按8小時工作制算,這占了工作時間的 68.7%。

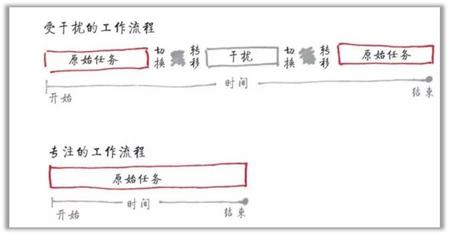

圖片來源:《最重要的事,只有一件》,中信出版社

卡爾·紐波特認為,高質量工作產出=專注度 x 時間。

所以,有時候我們看起來很忙、每天加班到深夜,也可能沒有什么產出。

如何才能從“偽忙碌”的狀態中抽身而出?

怎樣才能搶回被微信、微博奪取的注意力?

碎片化的時間里如何才能專注重要復雜的工作?

解決這些問題的核心,關鍵在于深度工作。

一、什么是深度工作

根據卡爾·紐波特在《深度工作》中的說法,深度工作指的是,在無干擾的狀態下專注進行職業活動,使人的認知能力達到極限。

這種能力能夠創造新價值,提升技能,而且難以復制。

比如,不受干擾地用兩個小時完成一篇文章;

不刷微博不聊微信寫一段完整的代碼;

關掉手機整合銷售數據做完幾張圖表......

總之,當你在進行深度工作時,你會發現,自己心無旁騖,所有注意力集中在工作上,對時間的流逝毫無知覺,思維飛快運行,手指不停敲擊鍵盤,即便是一項復雜的工作,也能夠快速、高質量完成。

而與深度工作相反的,則是浮淺工作,指的是對認知要求不高的事務性工作,往往在受到干擾的情況下開展。此類工作通常不會為世界創造太多新價值,且容易復制。譬如回郵件、開會等工作。

當你在進行浮淺工作時,其他一些不重要的事情會搶占正在運行的腦通道,即帶寬(人們心智的容量,它包括兩種能力,分別是認知的能力和執行控制力),帶寬是有限的,如果把人的大腦比作電腦的后臺,一旦開了很多窗口,其低運行速度便會大大降低。

微信剛剛興起、搶奪人們注意力的時候,我記得當時有好些人試驗“離開微信的1個月”,甚至“離開智能手機的1個月”。但是,移動互聯網發展到今天,我們發現自己無法與趨勢抗衡,唯一能做的就是擁抱趨勢。

就好像十幾年前,很多女孩子在說“對著電腦的工作不好,輻射傷皮膚”,但我想,現在大概沒有人會因為一份工作是要對著電腦而拒絕的,我們只能擁抱趨勢并自我調整以適應趨勢。

所以,這種趨勢之下,我們需要學會深度工作,才能在這樣的時代立于不敗之地。

二、如何深度工作

如何深度工作?這里有三個建議:

明確自己的工作類型;

根據類型選擇適合的深度工作哲學;

掌握一些深度工作的技巧和原則。

明確工作類型

對所有的工作用一刀切的工作方式是不對的。由于工作類型不同,所以進入深度工作的方法也不一樣。

比如,很多工作方法會讓我們對時間做切割,專門辟出大塊時間來做深度思考。可如果你是一名用戶運營,需要時時刻刻與用戶保持聯系,實時反饋用戶的建議,這個方法對你的適用性是很低的。

圈外的課程運營同事,每時每刻都有在學習的用戶來找他們,根本無法預留大塊時間。

所以,你先要知道,自己的工作屬于什么類型,然后找到合適的方法:

如果你從事的是藝術類工作,比如文案、設計等工作,創作會占據你工作百分之八十的時間,那么深度工作的核心就在于如何擠出一個較完整、不被打擾的時間;

如果你從事的是社交類工作,譬如運營、客戶執行等,那與用戶、客戶保持頻繁的聯系占據了很多工作時間,而且這些事情都不可控,你需要考慮的是如何從碎片化的浮淺工作快速切換到深度工作;

如果你屬于管理類工作,那么可能你一天的工作安排得非常滿,既需要思考公司戰略、制定公司目標,也需要參加大大小小的會議、回郵件、做決策等,因此如何合理分配時間是最關鍵的問題。

選擇深度工作哲學

1.藝術類深度工作方法

1)時間分段法

將某一段明確的時間用于深度工作(這個時間往往大于半天甚至一天),其他時間則用于做其他事情。

比如用一個星期的時間不做其他事情,專心于深度工作,完成一本書,或者一幅畫。

心理學家榮格會在一段時間內去隱居所隱居,每天鎖在一個房間里,不受干擾地創作。而其余時間,則在蘇黎世度過,去診所給病人看病、去大學講學聽課。

我寫過一本評價還不錯的書(人稱小黃書),那是辭職之后、創業之前寫的,那時候就是專門辟出了1個月來集中完成書稿,每天只看一次手機,非常高效。后來很多出版社跟我談第二本書,雖然一直有想法,但大半年過去了,都沒有什么進展,可見集中時間對于藝術類工作的重要性。

2)摒棄最小化法

摒棄或最小化浮淺職責,把不重要的浮淺工作直接摒棄,從而實現深度工作的最大化。

舉個例子來說,如果你是一位新媒體編輯,每天都會有很多大號來申請,轉載你所負責的公眾號的文章,這就需要你進入公眾號后臺給申請人開轉載權限。

由于你負責的工作很多,既要寫文章,又要排版和授權,就會導致效率低下,那么,如何解決呢?

還有哪些工作方法,能幫助我們集中精力做更重要的事情?